Alessandra Cristiani. Sulle orme di Schiele per riflettere sulla “tattilità della presenza corporea”

di Benedetta Pratelli

Qualche settimana fa Castello Pasquini ha accolto in residenza Alessandra Cristiani, alla prese con un nuovo progetto che, partendo da Egon Schiele, si avvicina nuovamente allo studio del corpo e alla sua dimensione tangibile. Una lunga chiaccherata con la performer ci ha portate a riflettere sul suo percorso artistico, sull’attenzione data alla dimensione sacra e al ruolo del corpo nel panorama contemporaneo.

Partiamo dal tuo nuovo progetto, raccontaci di che cosa si tratta.

Partiamo dal tuo nuovo progetto, raccontaci di che cosa si tratta.

Ho scelto di lavorare prendendo spunto da E. Schiele, il titolo del lavoro al momento è “Corpus Delicti”, letto in una raccolta di suoi disegni erotici per i quali intorno al 1918 fu condannato alla prigione, poiché considerati atti osceni. In realtà Schiele era molto avanti rispetto all’arte di quei tempi e, oserei direi, di tutti i tempi. Affrontò in modo nuovo l’immagine della donna, dell’uomo, lavorò in maniera innovativa sull’autoritratto, ed è stato molto interessante per me venire a conoscenza di questa vicenda scandalosa, in riferimento alla pittura di quei corpi, al modo in cui ne restituiva percettivamente la realtà, la loro tangibilità.

La mia utopia è quella di lavorare sulla tattilità della presenza corporea. Nella mia pratica c’è sempre il grande desiderio, il mistero, di toccare un interno del corpo, tentando attraverso la pratica performativa, a cominciare dal training, di rendere esperibile il corpo allo spettatore, come se avesse il desiderio di toccarlo.

Questo titolo e questa vicenda dunque sono stati per me l’input per lanciare di nuovo la riflessione sulla pratica creativa. In qualità di perfomer mi sono avvicinata alla danza grazie all’incontro con la danza buto, che proprio attraverso un’indagine sulla profondità del corpo invita a riflettere sulle questioni cruciali che lo riguardano. Dal corpo poi la riflessione si espande interrogando il contemporaneo, il sociale, la cultura, l’umanità.

Il tuo percorso ha per un periodo intrecciato quello del terzo teatro. Come si è evoluto da lì il tuo approccio in ambito performativo?

Il tuo percorso ha per un periodo intrecciato quello del terzo teatro. Come si è evoluto da lì il tuo approccio in ambito performativo?

Ho iniziato con il teatro di strada e proseguito con le pratiche del terzo teatro, ma una sorta di vero e proprio smottamento degli assi cartesiani l’ho avuto con la danza buto. Da allora nell’orizzonte temporale che è trascorso mi rendo conto che, al livello percettivo e non solo, ho adesso come diverse lenti per guardare questo materiale: un po’ per una questione professionale e un po’ perché il corpo stesso, in una maniera che solo lui sa, ha metabolizzato tutti i materiali che ho attraversato. Credo di poter dire che nei miei lavori è presente una cifra stilistica ben precisa non assimilabile ad una linea predeterminata. Tutti i materiali a cui negli anni mi sono interessata sono stati in qualche modo interiorizzati: la pratica del terzo teatro o del buto, la pratica attoriale, la pratica di attivazione del corpo attraverso la voce, i miei interessi nei confronti della pittura, la fotografia… tutto è stato metabolizzato per essere riscoperto, lentamente, anni dopo. Capita ogni tanto che io abbia delle intuizioni e mi renda conto che una determinata esperienza fatta molti anni prima torni nel mio lavoro in maniera del tutto inaspettata.

Razionalmente mi sento distante oggi dal tipo di lavoro elaborato da queste compagnie. Le ho amate molto e sono state importanti per la mia formazione, ma sento tuttavia che, malgrado me, ci sia ora qualcosa di specifico che mi caratterizza. Credo sia positivo questo sentirsi distanti perché vuol dire che fortunatamente è avvenuta una personalizzazione delle pratiche assimilate.

E, guardando al panorama contemporaneo, come secondo te queste forme di teatro si sono evolute oggi?

E, guardando al panorama contemporaneo, come secondo te queste forme di teatro si sono evolute oggi?

Per quanto riguarda la scena contemporanea, credo ci sia un grande spaesamento, legato anche e soprattutto a quello che sta accadendo dal punto di vista politico e quindi civile, culturale, umano. Mi hanno sempre insegnato che l’arte deve essere una sorta di forbice, un’arma, in senso positivo, per risvegliare, interrogare, “rimestare le zolle” e in tal senso in questo momento c’è della difficoltà. Bisogna veramente andare all’osso della questione per riuscire a smuovere qualcosa. Detto questo è talmente grave la situazione attuale, talmente incandescente l’urgenza, che tutte le forme d’arte, dalle più tradizionali a quelle emergenti, che si pongono onestamente di fronte a questo disagio, qualsiasi strumento abbiano a disposizione, riescono alla fine a smuovere qualcosa.

Per esempio ultimamente ho visto a Roma, al Teatro Vascello, l’ultimo spettacolo dell’Odin Teatret, gruppo del terzo teatro che ho seguito con grande ostinazione quando frequentavo l’università. Al di là della loro particolare scrittura scenica, ho avuta netta la sensazione di un loro sforzo artistico per far arrivare al pubblico le verità in cui credono ferocemente. Questa secondo me è la vocazione del teatro. Ciò mi commuove perché al di là delle forme c’è qualcosa di spirituale che bisogna portare sempre avanti. Se c’è questo tipo di spinta dietro al lavoro, vale la pena andare a teatro.

Che ruolo ha la dimensione del sacro nel tuo lavoro?

Che ruolo ha la dimensione del sacro nel tuo lavoro?

Per me ciò che è pagano è sacro e dico questo anche in relazione a quanto sto ricevendo dall’arte di Schiele… Nello specifico io lavoro sul nudo, amo la nudità: è per me una strategia per radicarmi nel corpo e l’abitare il corpo pone delle questioni al di là della morale. Questa conoscenza per me è sacra. Questa realtà e questa visone si sono rafforzate con la danza buto, provengono dai suoi maestri, che mi hanno indicato una via artistica, portandomi a riflettere sulla questione del tempo, del vuoto, dell’attesa, dimensioni oramai da proteggere.

Un danzatore giapponese, che ho seguito molto, ci chiedeva sempre durante la sezione dedicata agli assoli di essere mossi dalle “Evil intentions”, dalle intenzioni oscure, non solo intese in senso mistico o crudele. Ci chiedeva in pratica di riflettere attraverso il corpo su quali fossero le questioni che secondo noi dovevano essere rimesse in campo, perché dimenticate dal senso umano. Ecco, per me in questo momento c’è la questione dell’attesa, del ritornare alla memoria di poter sostare all’interno del corpo.

A proposito delle questioni del tempo e del vuoto, in questo anno ad Armunia ci siamo interrogati molto sul concetto di residenza artistica, sulla dimensione di un tempo sospeso dedicato alla creazione. Nel secondo volume de i Quaderni di Armunia, dedicata proprio al Tempo e presentata lo scorso anno a Inequilibrio XXI c’è anche un tuo intervento dal titolo “The intensity on nothingness. L’istante prima di ogni accadere“. Partendo da alcuni scritti teorici di Masaki Iwana, maestro della danza buto, in questo testo rifletti sull’importanza del concetto di vuoto, dell’immobilità nella danza intesa come “condizione psicofisica più prossima alla percezione del vuoto/nulla”e quindi l’idea di vuoto “non come un’assenza ma come una presenza dinamica inespressa”, dimensione in cui “si rimane sospesi tra ciò che è stato fatto e quello che potrebbe accadere”. Mi piacerebbe se tu volessi riflettere insieme a me su una possibile rilettura del concetto di residenza alla luce di questa riflessione.

A proposito delle questioni del tempo e del vuoto, in questo anno ad Armunia ci siamo interrogati molto sul concetto di residenza artistica, sulla dimensione di un tempo sospeso dedicato alla creazione. Nel secondo volume de i Quaderni di Armunia, dedicata proprio al Tempo e presentata lo scorso anno a Inequilibrio XXI c’è anche un tuo intervento dal titolo “The intensity on nothingness. L’istante prima di ogni accadere“. Partendo da alcuni scritti teorici di Masaki Iwana, maestro della danza buto, in questo testo rifletti sull’importanza del concetto di vuoto, dell’immobilità nella danza intesa come “condizione psicofisica più prossima alla percezione del vuoto/nulla”e quindi l’idea di vuoto “non come un’assenza ma come una presenza dinamica inespressa”, dimensione in cui “si rimane sospesi tra ciò che è stato fatto e quello che potrebbe accadere”. Mi piacerebbe se tu volessi riflettere insieme a me su una possibile rilettura del concetto di residenza alla luce di questa riflessione.

In riferimento al testo che tu stai mettendo in campo, per quel che mi riguarda, quando nel lavoro performativo sopraggiunge il vuoto, per me è come se mi raggiungesse il paradiso, una sorta di zenit particolare, che comporta una irriducibilità della presenza. In quel momento non mi interessa soddisfare nessun criterio che non sia quello di aderire a ciò che mi sta accadendo. Quando questo avviene sono in uno stato – direi – di meraviglioso agio, non nel senso che mi poso, depongo le armi, ma che sono portata a una sorta di tonicità calma.

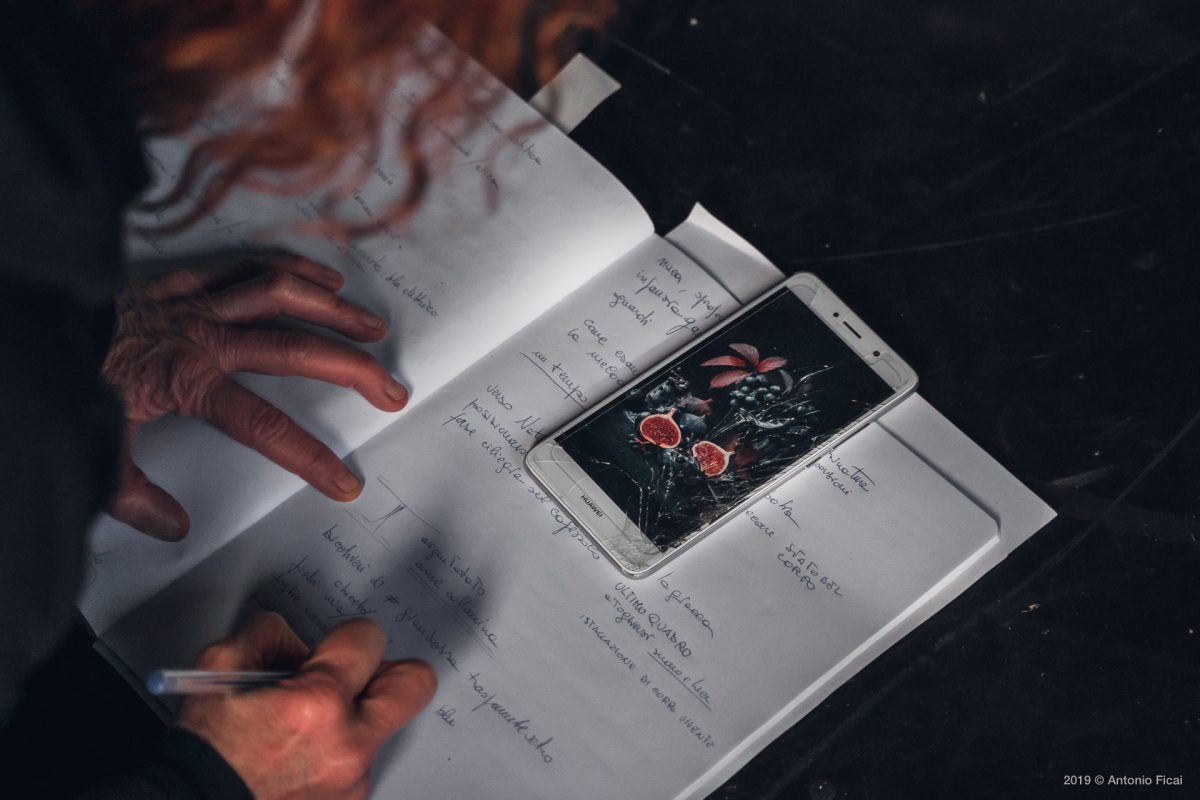

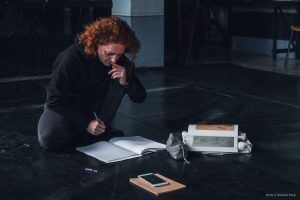

Per la residenza artistica possiamo parlare di una diversa dimensione del vuoto, che a volte può trasformarsi in un vuoto disagevole. Per esempio per questo progetto ho lavorato molto a Roma prima di arrivare ad Armunia. Ho portato con me uno dei miei cataloghi sull’arte di Egon Schiele, mille cose scritte e un affollamento di informazioni, che avrebbero dovuto far partire il lavoro. Così pensavo, ma una volta in sala le stesse informazioni hanno rischiato di irrigidire il corpo, mentre l’intento era piuttosto di sollecitarlo creativamente. Troppo “fare” e poco spazio al “lasciare emergere”. Sicuramente tutto il lavoro fatto ritornerà in altri modi…

Adesso è necessario far decantare, passeggiare, aspettare… e Armunia è meravigliosa da questo punto di vista perché queste sale del castello, in cui non appena ti alzi in piedi vedi il mare, ti trasportano naturalmente in dei silenzi. E questo a volte serve molto più che stare concentrati, avvitati su dei materiali: ecco, in questo senso i luoghi sono molto importanti e anche le persone che danno un’anima ai luoghi e che ti danno fiducia, ti accolgono. Qui al castello se capita che qualcuno passi e, aprendo la porta, mi trovi a non far niente, non c’è nessun problema: sappiamo entrambi che fa parte del processo creativo!

Oltre a lavorare in maniera autonoma tu, Alessandra, fai parte della compagnia Habillé d’eau di Silvia Rampelli e collabori anche con altri artisti. Come cambia la tua percezione della pratica performativa nel lavoro da sola o in dimensione collettiva?

Oltre a lavorare in maniera autonoma tu, Alessandra, fai parte della compagnia Habillé d’eau di Silvia Rampelli e collabori anche con altri artisti. Come cambia la tua percezione della pratica performativa nel lavoro da sola o in dimensione collettiva?

Amo tutti e due gli ambiti. In Habillè d’eau emerge in assoluto il rapporto umano con Silvia e con l’intensità e l’apertura del suo sguardo per ciò che va orientato in direzione del progetto creativo. Il patto e il rispetto che sento esserci tra di noi mi permette di andare in territori inesplorati della mia natura. Non mi è possibile con tutti. In generale lavorare per qualcun’altro lo trovo necessario, poiché ti ricolloca in una specie di sottosopra per cui devi in qualche modo adeguare le tue risorse e capacità.

Al tempo stesso, quando sono sola, aggancio i materiali in maniera diversa, li fiuto e li avvicino con modalità personali, che proteggo molto. Avere una dimensione di lavoro in solitudine è cruciale, per seminare un dialogo con se stessi umano, artistico, più misterioso.